琉球大学 農学部地域農業工学科バイオシステム工学分野鹿内健志教授

サトウキビがつなぐデータと未来 ――農業のスマート化とSAFへの期待

南西諸島の農業は、豊かな自然と厳しい気象条件のはざまで発展してきた。台風に強く、離島経済を支えてきたサトウキビは、その象徴ともいえる作物である。そのサトウキビが今、持続可能な航空燃料(SAF)の原料として再び注目を浴びている。

琉球大学農学部地域農業工学科バイオシステム工学分野の鹿内健志教授は、長年にわたり農業機械化と情報化の研究に携わり、地域農業の効率化や次世代人材育成に力を注いできた。今回、サトウキビの新たな可能性と農業の未来について伺った。

農業機械と情報の融合で、生産性を高める

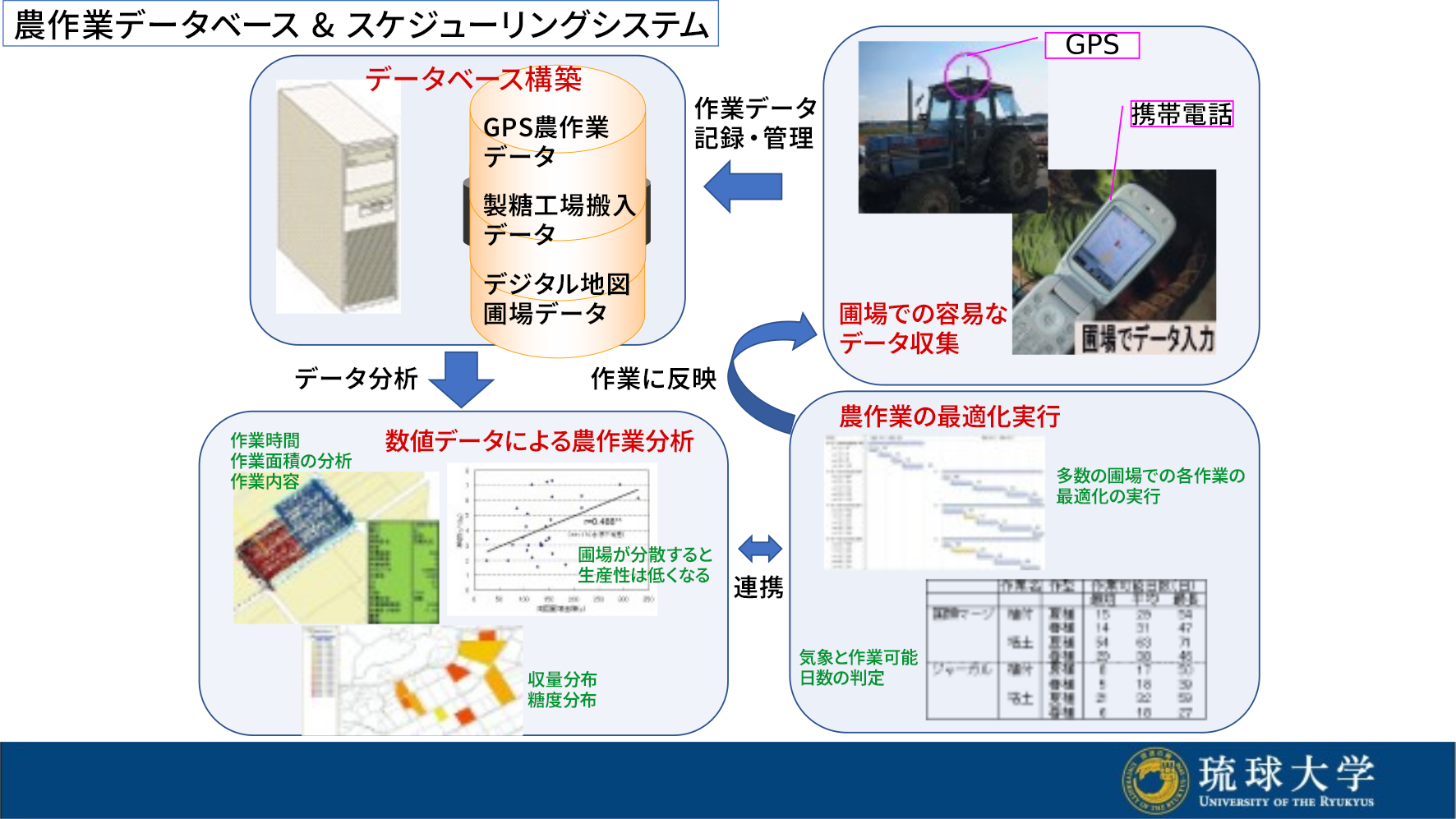

鹿内教授の専門は農業機械と農業情報。GPSや携帯通信を活用し、農作業データを集めて分析・最適化する仕組みを構築してきた。「人手が減る中で、複数の畑を管理する法人経営が増えています。

限られた機械と人員で、どの時期にどの作業をすべきかをシステムで最適化することが重要です」と語る。

研究では、畑ごとの作業データを収集し、サーバー上で分析。どの機械をいつ・どこで動かすと効率的かをシミュレーションし、農家の作業計画立案を支援している。

これにより「勘や経験」に頼っていた作業順序を、データに基づいて可視化・最適化できるようになったという。

出典:「沖縄地域における情報技術を活用した農業システムに関する研究」農業情報学会 2024年度年次大会 琉球大学鹿内健志教授より提供

「袋待ち」のムダを減らす ――サトウキビ収穫機の効率化

サトウキビ収穫機の研究も、鹿内研究室の大きなテーマだ。

圃場では小型ハーベスターが多く使われているが、収穫袋の交換や搬出の待ち時間が長く、稼働時間の半分近くが停止しているという。「袋交換のタイミングを変えるだけでも効率は上がります。シミュレーションで最適な連携を探り、作業ロスを最小化できるようにしています」と鹿内教授。

また、小型機は雨天時でも畑に入れるため作業日数を確保しやすく、畑への負担も少ない。こうした特性を生かした「軽量・省エネ型の収穫方式」により、効率と環境の両立を目指している。

シミュレーションと数理モデルで「勘」を科学に

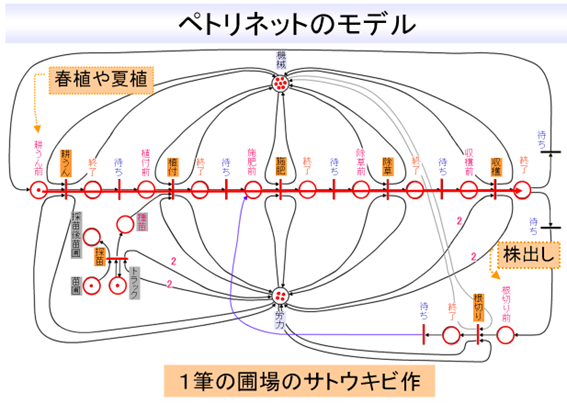

研究室では、作業工程を「プレイス」と「トークン」と呼ばれるペトリネットモデルに置き換え、どの圃場(畑)に、いつどの機械と作業員を配置すればよいかを解析している。

出典:「沖縄地域における情報技術を活用した農業システムに関する研究」農業情報学会 2024年度年次大会 琉球大学鹿内健志教授より提供

「これまで人が経験で決めていたことを、モデル化して最適な順序を導き出すことができます。理論上は作業時間を大幅に短縮できる結果も出ています」と教授。

今後は圃場間の移動時間など空間的要素を加え、より現実的なシミュレーションに発展させたいという。農業法人が多様な圃場を効率的に運営できる「経営支援ツール」としての実用化も視野に入れている。

IT企業と連携し、沖縄発のスマート農業を

鹿内研究室の特徴は、大学・農家・IT企業の三者連携だ。

「県内には大手メーカーは少ないですが、優れたIT企業は多い。農家の現場と大学の知見、企業の技術を結びつけることで、沖縄ならではの農業イノベーションを起こせます」と語る。

また、情報解析や数理モデルを扱うため、学生にもコンピュータやデータ分析の素養が求められる。「これからの農業は、現場力に加えて知識と分析力が必要です。高学歴者が農業を支える時代が来ると思います」。

こうした人材育成が、地域の持続的発展の基盤になると教授は強調する。

自動化の研究と「素人でも扱える」機械設計

研究室では、自動化にも挑んでいる。

「収穫作業には走行操作と刈り取り操作があります。完全自動化は高コストなので、まずは初心者でも扱える“アシスト機能”の開発を進めています」。

たとえば、ハーベスターの刈り取り高さを自動調整し、台風で倒れたサトウキビでも適切に刈り取れるようにする技術などだ。 操作の負担を軽減し、外国人技能実習生など未経験者でも使える機械を目指している。

サトウキビとSAF ――地域の未来を担う素材として

最後に、SAF(持続可能な航空燃料)について伺った。

「SAFは今後、重要なテーマになっていくでしょう。ただ、その前に“サトウキビをなくしてよいのか”という根本的な問いがあります。離島では他の作物が育ちにくく、サトウキビは農地と地域を支える基幹作物です」。

老朽化する製糖工場をどう維持し、収穫した原料をどう使うか。その“次の出口”として、SAFは現実的な選択肢になり得るという。「サトウキビをアルコール化し、それを航空燃料として活用する道もあるでしょう」と語る。

学生へのメッセージ ――“飛行機に乗るとき考えてほしいこと”

鹿内教授は、温暖化やCO₂削減という地球規模の課題に対し、地域の農業が果たす役割を学生たちに問いかけている。

「南西諸島は飛行機なしでは成り立たない島です。だからこそ、航空燃料をどう持続可能にしていくかを真剣に考える必要があります。

もし自分たちの作るサトウキビがその一助になるなら、それは大きな社会貢献です。飛行機に乗るとき、ぜひ“自分たちに何ができるか”を考えてほしいと思います」。

終わりに

鹿内教授の研究は、農業機械の最適化という技術的テーマにとどまらず、地域社会の未来づくりそのものを見据えている。

サトウキビを軸に、大学・企業・農家が連携し、データと知恵で農業を再構築する。その延長線上に、沖縄発のSAFサプライチェーンの姿が見えてくる。

琉球大学から始まる挑戦が、やがて空を飛ぶエネルギーへとつながる日を、多くの人が期待している。

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています