国際農林水産業研究センター(JIRCAS)様

- 所在地沖縄県石垣市

- 従業員数174名

国際農林水産業研究センター(JIRCAS)が取り組むサトウキビ育種

【取材協力】JIRCAS 企画連携部 企画管理室

主任研究員 安藤 象太郎 氏

(前バンコク事務所長)

JIRCAS 熱帯・島嶼研究拠点(熱研)

博士(農学) 寺島 義文 氏

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター(以下、「JIRCAS」)は、東京都北区西ケ原の農業研究所に間借りをして発足した熱帯農業研究センターを源流とする研究機関です。熱帯農業研究センターは、日本の熱帯等の開発途上国への農業技術面の協力を効果的に推進するため、技術開発や人材育成を担う機関として設立されました。1977年には茨城県つくば市に移転し、1993年には農林水産省国際農林水産業研究センターに改組され、2001年には独立行政法人 、2015年から、現在の国立研究開発法人となりました。

JIRCASは本部をつくば市に置き、国内拠点としては熱帯・島嶼研究拠点を沖縄県石垣市に置くほか、タイ国バンコクに連絡拠点を構えています。職員数は174名(2021年4月時点)、海外から毎年70名程度の研究者の招聘を行うなど、70を超える海外の地域と共同研究を実施しています。

JIRCASでは

- 熱帯及び亜熱帯に属する地域その他開発途上地域における農林水産業に関する技術向上のための試験研究を実施する

- これらの地域における農林水産業に関する国内外の資料の収集・整理から、分析結果の提供までを行う

- 試験研究の成果を活用する事業者に、出資や人的・技術的支援を行う

- 以上の業務を通じて、世界の食料問題、環境問題の解決及び農林水産物の安定供給等に貢献する

を業務内容として、研究者の派遣・招へい、海外情報の収集・分析・提供、国際シンポジウム・ワークショップ等の開催、政府や他機関との科学技術に関する国際連携や交流を行っています。

(JIRCASホームページより)

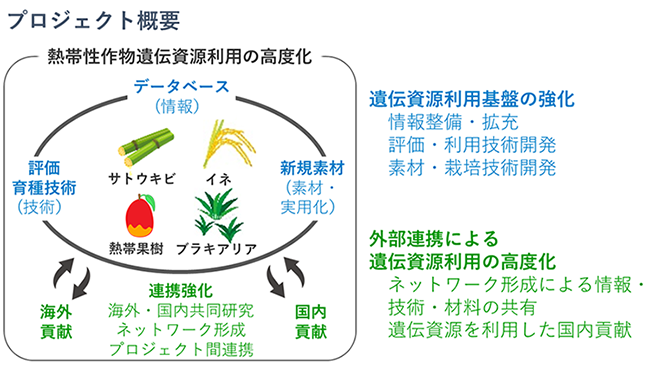

JIRCASのサトウキビ研究

JIRCASでは中長期計画の中で、「環境」、「食料」、「情報」の3つの研究領域を設けています。情報領域では、複雑化・多様化する世界の農林水産業や地球規模の食料システムに関する情報を多角的に収集・分析して国内外に広く情報発信することを目的としています。さらに、JIRCASはサトウキビや熱帯性のイネ科、果樹などの遺伝資源を多数保有しており、これら熱帯性作物遺伝資源に関するネットワーク形成により、多様性を利用した品種や技術開発を目指しています。

サトウキビは、ブラジルやインドなど、熱帯や亜熱帯地域を中心に世界各国で栽培されていて、栽培面積こそ主要な穀物には及ばないものの、長大作物であることから,生産量は最も多い作物です。また、大陸別に見た場合、アジアは主要な生産地域となっています。作物としては、光合成能力が高くバイオマス生産性が高い、一度植え付けると、刈り取った株から何度でも再生し(株出し)、再び収穫できること、エネルギー収支、および水の利用効率が高いといった特徴を持っています。

世界人口の増加によって、食料・エネルギー増産、特に熱帯、亜熱帯の農業生産力の低い土地での作物の生産性向上が重要性を増していて、糖質や繊維から砂糖やエネルギーが生産できるサトウキビはその重要な候補作物であると言えます。しかしながら、サトウキビは育種による生産性改良の停滞が問題となっていて、未利用の遺伝資源を利用した遺伝的基盤の拡大や新規特性の導入が重要な課題になっています。

(JIRCASホームページより)

JIRCASでは、サトウキビの特性を生かしつつ、生産性の改善と環境負荷低減を両立するサトウキビ新品種の育成に取り組んでいます。旺盛な再生力を持つ、株出し栽培に適した品種、温暖化や干ばつにも耐えうるように、根系を強化した環境適応性品種の開発など、日本だけではなく、より環境の厳しいタイ東北部でも品種開発に取り組んでいます。

製糖用のサトウキビ普及品種の遺伝資源だけでは、変異の範囲は限定されることから、これまでJIRCASでは、株出し栽培における糖質や繊維質の生産性が高いサトウキビ品種の開発に取り組んできました。エリアンサスは、バイオマス生産性が高く、干ばつ等の不良な環境への適応性に優れているので、サトウキビの更なる改良に向けた遺伝資源として期待されています。

JIRCASでは、サトウキビ改良の新たな可能性を拓くために、世界的にも報告例が少ないサトウキビ普及品種(Sacchrum spp. hybrid)とエリアンサスの属間雑種を作出して、その効果的な育種利用の基盤となる細胞遺伝学的特性や農業特性を明らかにすることに取り組んできました。

具体的には、根の成長が旺盛なエリアンサスの遺伝的特徴をサトウキビとの属間雑種に取り込むことができ、土壌流出の抑制や窒素利用効率の向上に資する、品種改良の母材を獲得しました。

サトウキビ普及品種とその近縁遺伝資源エリアンサスを交配して作出した属間雑種は、エリアンサスの染色体数が系統毎に異なり、農業特性に多様な変異があります。これまで、サトウキビ育種での遺伝的基盤拡大や新規特性の導入に向けた新しい育種素材としての利用可能性について示すことができたと考えています。

併せて、こうした新品種の利用拡大を視野に入れた、環境改良型の生産技術開発を行っており、日本の製糖会社や機械メーカーと共同して、サトウキビの深植え技術の開発、および生産現場での実証を行っています。

このように新品種の開発、栽培技術の開発を通じて、将来、サトウキビを軸とする農業GXの実現に貢献し、またそれら技術の国内外への普及を目指して、研究に取り組んでいます。

タイ東北部におけるサトウキビ育種の成果について

タイ東北部は、土壌の肥沃度が低く、乾季が厳しく、白葉病等によってサトウキビの生産性が低い地域です。JIRCASはタイ東北部にある、タイ国農業局コンケン畑作物研究センター(以下、「KKFCRC」)と共同して、バガスの生産性が高いサトウキビ品種「TPJ04-768」の育成に取り組み、2015年にタイ国で品種登録されました。さらに「TPJ04-768」は、2023年にタイ国の奨励品種「DOA Khon Kaen 4」(以下、「KK4」)として採用されました。タイ国のサトウキビ産業において、日本との共同研究の成果が奨励品種に採用されることは初めてのことです。

「KK4」は、製糖用サトウキビとタイ国内に自生するサトウキビ野生種との種間交配を利用して育成した品種であり、再生力が旺盛な野生種の特徴と、砂糖を貯める普及品種の特徴を併せ持っており、特に株出し栽培での生産性が優れています。また、現在、タイで普及している品種「KK3」と比べて、砂糖の収量は同程度ですが、繊維含有率が高いため、製糖副産物であるバガスを1.5倍程度多く生産できます。

近年、タイ国のサトウキビ産業では、砂糖生産とともにバガスを利用したバイオエネルギー生産が増加しています。また、タイ国で最もサトウキビ生産が盛んな東北部は、厳しい乾季の影響で株出し栽培の収量が低いことが課題となっていました。「KK3」は新植栽培に比べ、株出し栽培では原料茎収量、砂糖収量、バガス収量とも大きく減少しますが、「KK4」は、それらの減少が少ないため、タイ東北部でも複数年にわたり株出し栽培を継続することが期待できます。また、「KK4」は、茎が細く茎数が多いため、機械収穫に適しているといった特徴もあります。

本品種の利用により、株出し栽培の収量が低い圃場の生産性を改善するとともに、砂糖を生産しながら、より多くのバガスも生産することで、食料生産と競合しないバイオエネルギーの増産が可能になります。この度、「KK4」がタイ国の奨励品種に採用となったことで、タイ国農業局が種苗を毎年生産する体制が整備され、生産を希望する農家や製糖工場への種苗配布が始まることから、同品種の広域的な普及促進が期待されます。

株出し2回目の収穫時(JIRCASホームページより)

今後の方向性について

バガスの利用については、脱化石燃料に向けたバイオマスエネルギーの生産だけでなく、バイオ化学製品の原料としても注目されています。サトウキビ野生種等の野生遺伝資源を育種利用して開発する同様の品種は、サトウキビの生産性向上や製糖産業でのバイオマスエネルギー、バイオ化学製品の増産を目指すアジア地域での利用が期待されます。JIRCASでは、我が国が目指す「みどりの食料システム戦略」への貢献も視野に入れつつ、他のアジア・太平洋諸国とも野生遺伝資源の効果的な利用に向けた情報共有を進めています。これらの地域におけるサトウキビ野生遺伝資源を用いた品種育成を先導することで、SDGsが目指す、持続可能で気候変動にも強靱な農業の実現にサトウキビを通して貢献したいと考えています。

また、サトウキビの由来するSAFについては、欧州基準に合わせるなら第三者認証制度を使った持続可能性の証明が必要になると考えられます。サトウキビでは海外の認証機関しかなく、スマート農業を活用して得た情報の活用や、サトウキビ栽培から多様な生産物の製造・消費に至るLCA的評価も重要になってくると思います。原料として最適な品種の開発や、窒素効率の良い栽培方法の確立など、サトウキビの栽培に関わる様々な課題について、国内外の関係機関との連携も重要になると考えています。

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています