鹿児島県エネルギー対策課様

- 所在地鹿児島県鹿児島市

鹿児島県 商工労働水産部エネルギー対策課 エネルギー供給推進係(以下、エネルギー対策課)に訪問し、担当者へのインタビューを行いました。

本レポートでは、鹿児島県における再生可能エネルギーの導入促進に向けた取り組みや課題、また将来展望についてまとめます。

企業・事業紹介

企業概要

| 企業名 | 鹿児島県 商工労働水産部エネルギー対策課 エネルギー供給推進係 |

|---|---|

| 所在地 | 鹿児島市鴨池新町10番1号(行政庁舎10階) |

エネルギー対策課の業務内容

エネルギー対策課は、再生可能エネルギーおよび新エネルギーの利用促進、エネルギー使用の合理化や高度化、さらには水素社会の実現に向けた業務を担っています。今回インタビューにご協力いただいたエネルギー供給推進係には4名の職員が在籍しており、それぞれの専門知識を生かしながらエネルギー政策の推進に取り組んでいます。

鹿児島県における再生可能エネルギーの現状と課題

鹿児島県再生可能エネルギー導入ビジョン2023

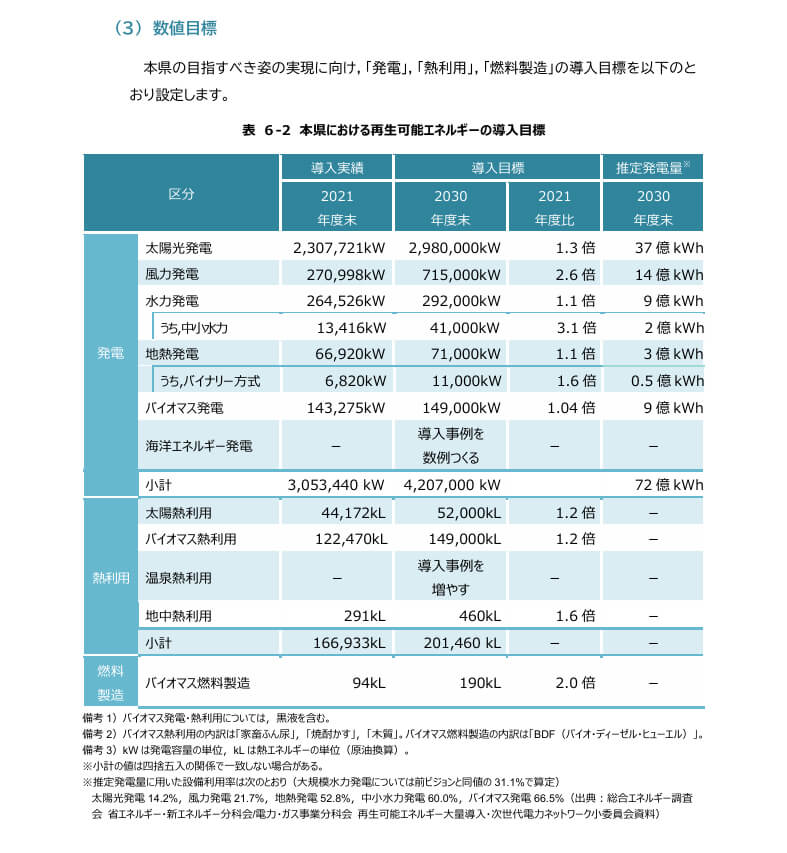

鹿児島県が2023年3月に策定した「再生可能エネルギー導入ビジョン2023」では、2050年カーボンニュートラル実現に向けた具体的な取り組みが示されています。鹿児島県における再生可能エネルギーの導入目標が、発電、熱利用、燃料製造と区分され、それぞれ該当する太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスといったエネルギー源ごとに設定されています。鹿児島県の地域特性を生かした再生可能エネルギーの利用拡大の方針が示されています。

また、再生可能エネルギーの普及は、災害時のレジリエンス向上や地域産業の活性化といった多様な価値を有するものと位置付けられています。このような視点から、県内各地での実用段階にある発電などの設備導入が推進されています。

再生可能エネルギーの導入状況

固定価格買取制度(FIT:Feed-in Tariff)の開始以降、再生可能エネルギー発電設備の県内の導入件数は年々増加し、2021年度末時点で77,255件に達しました。このうち約74%が10kW未満の太陽光発電であり大部分を占めています。一方、導入容量では太陽光発電10kW以上が全体の75%を占め、続いて10kW未満の太陽光発電と風力発電がそれぞれ約10%、それら以外の水力発電、地熱発電、バイオマス発電を合わせて約4%となっています。件数と比較すると風力、水力、地熱、バイオマス発電などの割合が大きくなっており、太陽光発電以外の再生可能エネルギーも注目されています。

取り組み状況と課題

鹿児島県は、全国でも有数の再生可能エネルギー資源を有する地域です。その中でも、地熱エネルギーは特に注目されており、県内の源泉数は2,753カ所あり大分県に次ぐ国内第2位を誇っています。九電みらいエナジー株式会社が霧島市で進める地熱発電所の建設はその一例であり、2026年末の営業運転開始を予定しています。

太陽光発電は堅調に伸びていますが、設置用地の確保が課題となっています。風力発電は導入余地があるものの、地域住民の理解を得るのに時間を要する点が課題です。バイオマスエネルギーの分野では、鹿児島県の畜産資源を活用した発電や燃料製造が模索されています。

特に、家畜ふん尿を利用したバイオマス発電では、モデルプラントの検討が進められており、えさ代の高騰などで苦しんでいる畜産農家の負担軽減への期待が寄せられています。

また、農業用水を利用した小水力発電や、潮の流れが速い長島付近の海域での海洋エネルギー発電も注目されています。しかし、これらの取り組みを実現するには、技術開発だけでなく地域の理解促進も含めて、国や県、関係機関が連携した支援が不可欠です。

SDGsに向けた取り組み

鹿児島県再生可能エネルギー導入ビジョン2023には、SDGsの目標に即して施策の方向性が記載されています。地域特性を生かした再生可能エネルギーの導入促進に関する項目に関して、SDGsの目標やターゲット、適用例をご紹介します。

目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」

ターゲット7.2「2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。」

適用例:鹿児島県は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入を推進し、個別に目標を立て脱炭素社会の実現に取り組んでいます。目標12「つくる責任、つかう責任」

ターゲット12.2「2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。」

適用例:鹿児島県は、再生可能エネルギーを最大限活用することで、多様な地域資源を持続可能に管理し、効率的に利用する仕組みを構築しています。目標13「気候変動に具体的な対策を」

ターゲット13.1「すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応力を強化する。」

適用例:再生可能エネルギーの導入によるエネルギー自給率の向上は、地域のレジリエンスの強化にも寄与しています。

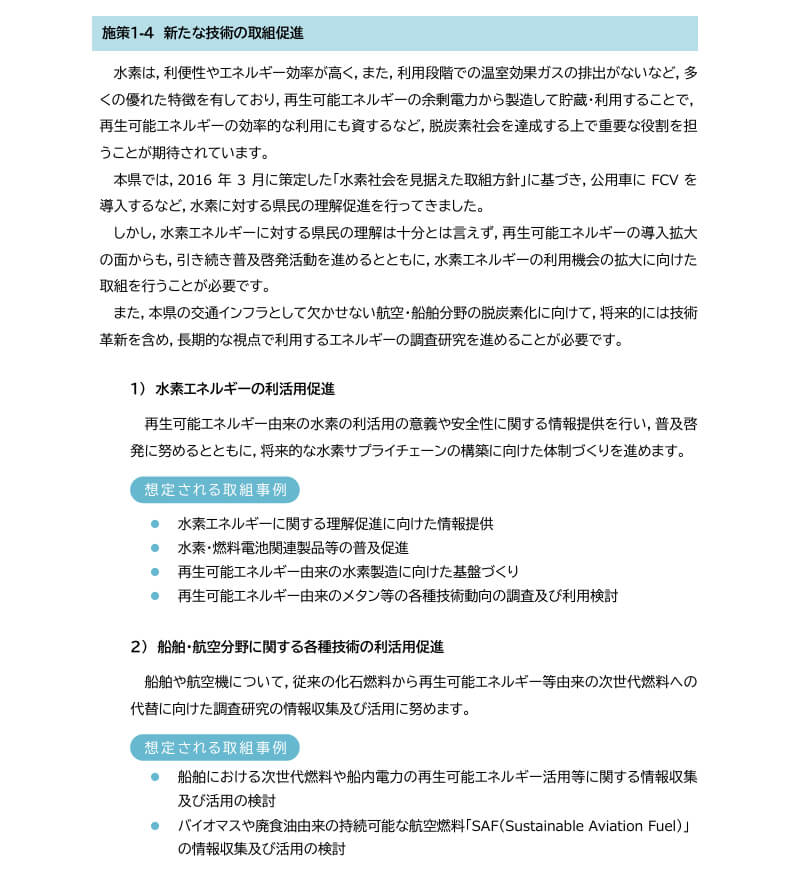

バイオマス燃料製造とSAFへの期待

鹿児島県は、バイオマス燃料製造の拡大を検討しています。2021年度末の鹿児島県内のバイオマス燃料は、原油換算で94KLの導入実績があります。具体的には、種子島におけるサトウキビのバガスや焼酎かすを活用した燃料製造が挙げられます。この取り組みは、地域資源を有効活用しつつ、持続可能な社会の実現に貢献するものです。

また、持続可能な航空燃料(SAF:Sustainable Aviation Fuel)についても、鹿児島県として情報収集を進め活用を検討しています。エネルギー対策課の技術専門員の方によると、2023年あたりからバイオディーゼル燃料(BDF:Bio Diesel Fuel)やSAFなどの次世代燃料に注目が高まっているのを感じており、福岡県の企業をはじめとして様々な企業から市バスや桜島フェリーなどで利用できないかなどの話を聞くようになったとのことです。

2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、2030年度の電源構成における再生可能エネルギーの電源比率が22~24%から36~38%程度に引き上げられました。鹿児島県も国の方針に沿ってビジョンを掲げています。ただし、今後も再生可能エネルギーの電源比率は引き上げられることが予想されるため、より一層の導入促進が必要となります。

鹿児島県は、再生可能エネルギー資源に恵まれた地域です。地域特性を生かした取り組みを進めることで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。特に、地熱やバイオマスなど鹿児島県ならではの資源を活用し、地域の経済発展と環境保全の両立を目指して導入推進していきたいと考えています。

表1)「鹿児島県 再生可能エネルギー導入ビジョン2023 (58ページ)」より -

表2)「鹿児島県 再生可能エネルギー導入ビジョン2023(74ページ)」より -

表3)「鹿児島県 再生可能エネルギー導入ビジョン2023(70ページ一部抜粋)」より

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています