独立行政法人農畜産業振興機構(alic)様

独立行政法人農畜産業振興機構(alic)について

【取材協力】独立行政法人農畜産業振興機構

調査情報部

鹿児島事務所

那覇事務所 の皆さま

独立行政法人農畜産業振興機構(以下、「alic」)は、国が企画立案した農畜産業に関する政策を効果的かつ効率的に執行するため、法律に基づき設立された独立行政法人です。

alicの前身である農畜産業振興事業団と野菜供給安定基金を統合し、それぞれが行っていた砂糖、畜産物等の価格安定等に関する業務、野菜の安定供給と価格安定対策等に関する業務のうち、一部の業務は廃止するものの、多くの業務を承継する新たな独立行政法人を設置するための個別法である機構法が制定され、この法律に基づいて、2003年10月1日にalicが設立されました。

その後は2007年のでん粉の価格調整・経営安定業務の開始などを経て、現在に至ります。

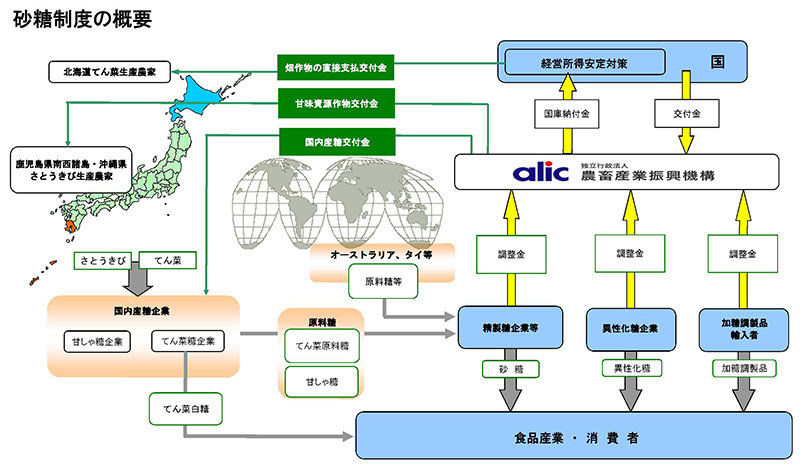

砂糖については、事業者が国内外の価格差を自助努力だけで対処するのは困難なため、価格調整制度によって輸入品から調整金を徴収し、生産者などへの交付金の交付により経営の安定を図っています。

alicでは、これら経営安定対策と需給調整・価格安定対策を担うとともに、サトウキビ・砂糖産業全般について、情報収集を行い、関係先に有益な情報を提供しています。

alicは東京都港区にある本部のほか、北海道札幌市、鹿児島県鹿児島市、沖縄県那覇市の3箇所に地方事務所を設けています。

国内外の農畜産物に関する情報収集提供業務を実施している調査情報部では、国内外における調査の実施のほか、収集した情報を月刊情報誌「畜産の情報」「野菜情報」「砂糖類・でん粉情報」にまとめ、関係先に配布しております。

月刊誌の内容はすべてalicのホームページから閲覧することが出来ます。

出典:パンフレット「alicのご案内」(alic)

日本の砂糖を支える仕組み

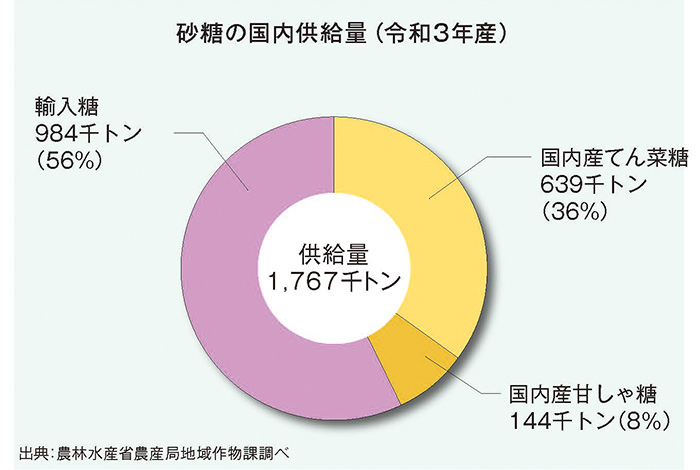

日本の砂糖の消費量は約180万トンであり、国民の摂取カロリー全体の約8%を占めています。このうち約4割が日本国内で生産されたサトウキビやてん菜を原料にして作られています。残りの約6割は、海外から輸入した粗糖が日本の工場で精製され、砂糖が作られています。

日本の砂糖輸入量は、世界の輸入量全体の2%を占めています。砂糖の主な輸出国はブラジル(4割)、インド(1割)などですが、日本は主にオーストラリア(9割)やタイ(1割)から輸入しています。砂糖の国際需給は、主要輸出国における天候、他の穀物生産、エタノール等への用途との競合、国内政策の変更などから影響を受けることとなるため、砂糖を国内で安定的に生産し、適正な価格で、かつ安定的に供給することは極めて重要です。

国内で生産されたサトウキビやてん菜から砂糖を製造するコストは、輸入した砂糖と比較すると、てん菜糖で約2倍、甘しゃ(サトウキビ)糖で約4倍です。そこで、国内の精製糖企業が輸入する原料糖などから調整金を徴収し、これを主な財源として、国内のサトウキビ・てん菜生産者と、甘しゃ糖、てん菜糖製造事業者に対し、交付金を交付して支援しています。交付金の財源には、このほか、国費や砂糖と代替(競合)関係にある異性化糖や輸入加糖調製品から徴収される調整金も充てられています。これらに関する事務をalicが行っています。

生産者に対しては、生産費と販売価格との差額を交付しています。製造事業者に対しては、製造経費と砂糖の販売価格との差額を交付しています。農林水産省では、原料作物と砂糖の販売価格、生産費と製造経費について毎年調査を行い、これを基に支援の水準を算定しています。

原料作物については主に12月頃、砂糖については9月に交付金単価が告示されます。甘味資源作物交付金は、原料作物の糖度が高い方が交付金単価が高くなるように設定されており、生産者の品質向上への意欲が高まるようになっています。また交付金単価は、向こう一年間は一定で、コストを抑えた分手取りが増えることから、生産者・製造事業者にとって生産性向上への意欲を高める仕組みになっています。

生産性向上の成果は、翌年の交付金単価の算定に反映され、調整金単価の減少(=消費者負担の減少)につながることになります。

この仕組みにより、輸入糖の価格は調整金の分だけ高くなり、国内産糖の価格は低くなって両方のバランスがとられるようになっています。

出典:alicホームページより

サトウキビ・製糖産業の情報収集と発信

alicでは価格調整制度だけでなく、国内外の原料作物や砂糖の生産・製造・消費に関する各種情報を広く収集し、ホームページや月刊誌で情報発信しています(https://www.alic.go.jp/sugar/index.html)。

ホームページでは、国内外におけるサトウキビ・てん菜の生産量や収穫面積等、砂糖の生産量、輸出入量等に関するデータを取りまとめ、統計情報として公表しています。

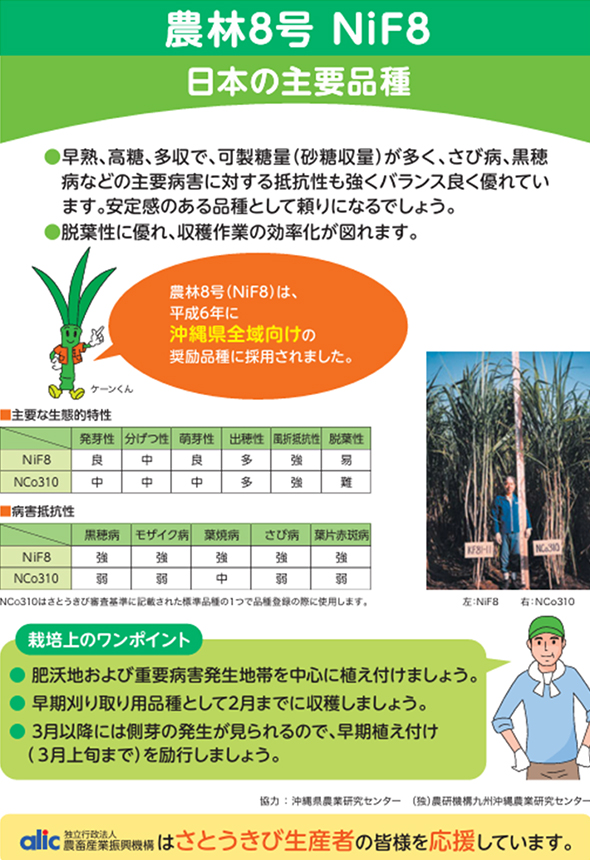

こうした統計情報に加え、現地レポートとして、環境負荷低減に取り組む製糖工場の取り組みや、株出し栽培に適したサトウキビ新品種の活用、ビレットプランターなどの活用によって、省力化に取り組んでいる生産者の事例などを紹介しています。また、生産者向けに、鹿児島県、沖縄県の奨励品種リストをホームページ上で公開し、それぞれの品種について特性を詳説しています。

出典:alicホームページより

また、砂糖に関する市場調査や消費者の意識調査などの結果をレポートにまとめ公表しています。砂糖だけでなく、加糖調製品や異性化糖なども含む甘味料についての消費動向調査なども行っています。

その他、砂糖に関する基本知識を図表やイラストを使ってわかりやすく解説した資料や、フェイスブックやインスタグラムなどのソーシャルメディアを使い、楽しみながら学べるコンテンツをたくさん提供しています。

砂糖を使ったレシピの紹介や、セミナーの開催を通じて、砂糖に対する正しい知識の普及・啓発と消費拡大への働きかけを行っています。

alicは、2003年の発足以来、経営安定対策、需給調整・価格安定対策、自然災害や家畜疾病等に係る緊急対策、情報収集提供等の的確な実施を通じて、農畜産業及びその関連産業の健全な発展と国民消費生活の安定に寄与してきました。

昨今、国際的な食料需給の安定化の必要性がより一層高まる中、alicの業務の重要性は一層増しています。農畜産業を取り巻く環境変化を踏まえ、しっかりと国との連携強化を図りながら、農畜産業の持続的発展を支えています。

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています