中部国際空港株式会社様

- 所在地愛知県常滑市

- 従業員数292名

中部国際空港(セントレア)は、日本の空の玄関口として、航空業界の最前線で環境負荷の軽減と持続可能な未来への挑戦を続けています。

開港以来、時代を先取りした設備や運営手法を導入し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進してきました。

特に、二酸化炭素削減における取り組みや、持続可能な航空燃料(SAF)の普及促進に注力し、地域や国と連携しながら新たな価値創造を目指しています。

本レポートでは、中部国際空港が実現してきた具体的な取り組みと課題、そして未来への展望について詳しくご紹介します。

企業紹介

企業概要

| 企業名 | 中部国際空港株式会社 空港愛称:セントレア |

|---|---|

| 所在地 | 愛知県常滑市 |

| 従業員数 | 292名(※2024年4月1日時点) |

| 事業方針 | 空港事業のほか、グループ会社や地域、関連事業者と協働し、空港運営会社から空港を活用する会社を目指す |

企業の想いとあゆみ

中部国際空港が掲げる企業理念『セントレアパーパス』として、「世界中のお客様に感動と笑顔をお届けし、地域と社会とともに成長する、そんな『いい空港』を追求し続けます。」というメッセージを掲げ、2025年の開港20年まで歩み続けてきた同社。以下に、担当者さまよりヒアリングした近年の取り組みや企業の想いを紹介します。

特に今回フォーカスするのは環境事業への取り組みです。

開業当初から、当時はまだ画期的だった多様な取り組みで環境面への貢献を牽引してきました。

環境への取り組み

空港設備の工夫

●燃料供給ルートの選定

飛行機の燃料供給では、従来タンクローリーで運搬する方法が一般的でしたが、中部国際空港では最初から「ハイドラント方式」を採用しました。これは地下に埋設したパイプラインを使用して燃料を供給する方式で、二酸化炭素排出の削減効果が高い仕組みです。

●天然ガスコジェネレーションシステム

エネルギー効率を考慮して、熱と電力を同時に効率的に生産できるコジェネレーションシステムを導入しました。

●リサイクルセンターの設置

空港島内にリサイクルセンターを設置し、廃棄物の資源化を進めています。

●施設の緑地管理

環境負荷低減の一環として、緑地管理にも力を入れています。滑走路周辺緑地帯から刈り取った芝や草を廃棄するのではなく、資源循環させ有効活用することで、より一層の環境負荷軽減につなげることを検討しています。

●設備の再利用プロセスの導入

空港会社・航空会社・プラスチック回収・原料化・成形事業者の連携によるサーキュラーエコノミー型の循環スキームを確立しました。貨物のコンテナに使用されるストレッチフィルム(大型のビニールラップ)について、これまでは産業廃棄物として処理していました。

これを、選別と洗浄を行った後、再生原料にしてペレット(微細な粒状)化し、新しい製品の原料として50%を再利用することに成功しました。

二酸化炭素削減に向けた取り組み

中部国際空港では、2050年にカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げ、環境方針に基づき、二酸化炭素削減のための取り組みを推進しています。

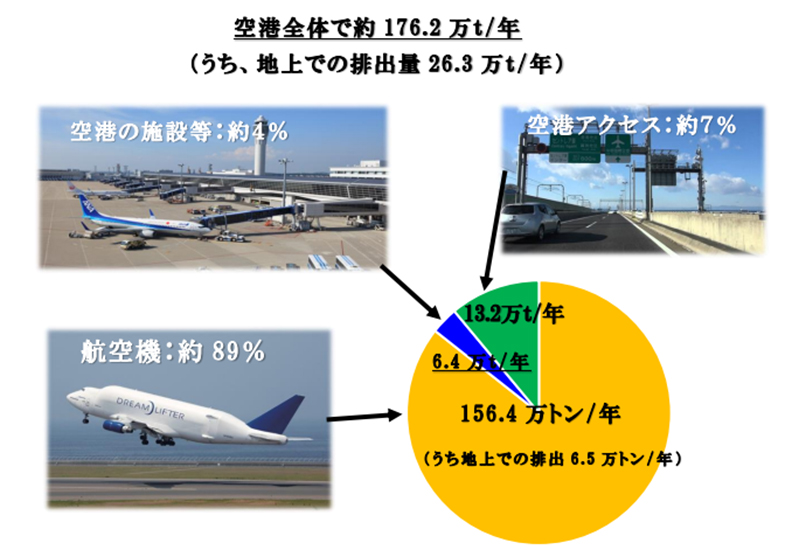

現在、空港の地上施設における年間二酸化炭素排出量は約6万4000トンです。この削減に向けて、太陽光パネルの設置やエネルギー効率向上策を実施・検討しています。

航空燃料の分野の進展

近年、化石燃料ではない植物由来の燃料、いわゆるSAF(持続可能な航空燃料:Sustainable Aviation Fuel)の実用化が進んでいます。この分野の研究はヨーロッパで特に進んでおり、近頃日本でも実用化に向けた取り組みが加速しています。国土交通省や経済産業省の主導のもと、SAFの製造体制を整えるため、コスモ石油やENEOSといった精油会社がプロジェクトを進めています。

企業により進捗は異なりますが、2025年に国内初のSAF生産を開始する予定で、中部国際空港も協力を進めています。

また、中部国際空港へ欧米路線の誘致を進める上でも、SAFの供給が可能であることは非常に重要な要素です。SAFが供給できない空港は、航空会社から選ばれなくなる可能性があるためです。

2024年8月に行われた中部国際空港株式会社と中部国際空港第二滑走路建設促進期成同盟会主催の「地域とともに20年セントレアと地域の新たな飛躍へ」シンポジウムでも、国土交通省航空局長がSAFの利用と推進を「国として最重要課題」と位置づけ、発信しました。この発言を受け同空港は、自治体と連携しSAFの供給に協力できる体制作りを進めています。

航空業界の未来への一手、SAF

脱炭素、新しい燃料活用の現状

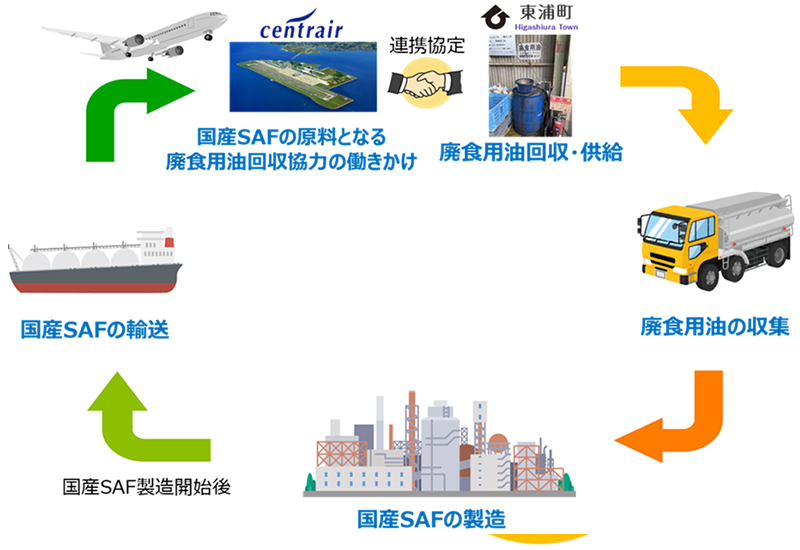

前述の持続可能な航空燃料(SAF)を活用した脱炭素化を進めるにあたり、重要な点は「地域との連携」であると同空港は据えます。自治体へ協力を要請し、天ぷら油などの廃食用油を収集してSAFの原料として活用する取り組みを進めています。特に東浦町は資源循環と環境への配慮を掲げ、2024年4月に中部国際空港と協定を締結しました。

東浦町での廃食用油回収の具体的なプロセスは以下の通りです。地域から回収された廃食用油は、まず専門業者が製油所へ運びます。そこから生成されたSAFを空港のタンクに運び込み、航空会社の燃料として活用します。

国交省もSAF利用の実証実験を進めており、中部国際空港でも国の飛行検査機でSAFを使用した試験飛行が行われました。国としての取り組みが加速する中で、空港としても地域や国、業界と連携しながら実用化を目指しています。同空港におけるSAFの実証実験において、燃料は専用のタンクローリーで供給しました。

課題と展望

新燃料の導入に向けた取り組みが加速する一方で、課題も多岐に渡ります。

個々の課題に言及する前に、まず国内でのSAFの製造方法に触れていきます。

SAF製造方法

日本では、経産省や国交省が認めるSAFの製造方法が3つあります。一つ目は前項でも取り上げた廃食油を利用した方法、二つ目は微細藻類から油を絞り出す方法、三つ目はアルコールからバイオジェット燃料を生成する「アルコール・トゥー・ジェット(A2J)」のプロセスです。

現在は廃食用油を原料にした方法が最も普及しています。この方法では、既存のバイオディーゼル製造プロセスを応用することで比較的スムーズにバイオジェット燃料の製造が可能です。

一方、ガソリンやディーゼル燃料の原料となる炭化水素を生成するFT(フィッシャー・トロプシュ)合成のような技術は、大規模設備が必要であり、現時点では日本国内での実用化が難しいと考えられています。

サトウキビなどを原料とするバイオエタノールを活用したA2J技術にも可能性がありますが、こちらも日本国内での導入には課題が残っています。廃食用油以外の資源を利用する場合、製造プロセス自体の構築が必要になり時間とコストがかかるためです。また、油のように捨てるものを資源循環するイメージとは少し異なります。

前述のとおり、SAFの精製には複数の手法があり、サトウキビや植物由来の燃料については、まだ安全性や実用性の確認が必要ですが、技術革新として歓迎すべきものだと考えます。サトウキビの搾りカスならば現在の製糖過程で必ず出るので、余っているものを利用してSAFを作るという点において、廃食用油活用の精製法同等のエコ実現が目指せるとも考えられています。北海道など他の地域からも関心が寄せられており、これを機にさらに研究を進められていくことが見込まれます。

空港の立場からは燃料の原料を問うことはなく、将来的にはさまざまな原料が一般的になることが望ましいと考えています。実際、初期投資には国の支援が必要で、これが進むことで以下に挙げるような課題の活路が拓き、市場が拡大していくことが望まれます。

設備面・初期投資の課題

SAFの普及には輸送方法やインフラの整備、航空会社との協力が必要です。たとえば、船で空港タンクに燃料を運び込む方法や、トラック輸送の可能性など、効率的なサプライチェーンの構築が課題です。

また、初期段階では自治体が関与し、廃食用油などの資源を買い取る仕組みを整える必要があります。ただし、SAFは化石燃料よりもコストが高くなるため、その差を埋めるための補助や投資が求められます。国がどこに重点を置いて投資するかが継続性を左右します。

なお、SAFは既存のジェット燃料と分子構造がほぼ同じであるため、混合して使用することが可能で、ASTMの認証を取得していることから安全性が証明されています。そのため、SAFを使用する際に特別な手続きが必要ないという点が活用のハードルを下げる追い風となるでしょう。

また、導入時にはビジネスモデル面の課題も検討が必要です。各航空会社は価格や環境負荷削減の観点から、どの燃料を選ぶかの判断を迫られます。この選択には、グリーン電力のように「証書」に基づいたビジネスモデルが影響します。

このように課題は多岐に渡りますが、環境整備や啓発活動を通じて、少しずつ現状が改善されることが望まれます。

海外の事例

一例としてシンガポールのネスタ社では、廃食用油だけでなく、特定の植物を育てて油を生成する技術を実用化しています。このような最先端の取り組みを参考にしながら、日本でもより広範な資源を活用していく可能性を探っています。

一方で、SAF利用の進むヨーロッパにおいてもかなりの量の原料をブラジルから輸入しています。オスロ空港では全体の10%ほどがサステナブルな航空燃料に切り替わっていますが、草木が育ちやすい環境ではないので、輸入への依存度は自ずと高くなります。

日本においても限られた原料を集めて、化石燃料ではないものを使わなければならないという認識があります。

空港の担う新エネルギー事業と、中部国際空港の描く未来

日本の航空業界が掲げる目標

2030年までに、航空燃料の10%を持続可能な燃料(SAF)にすることを目標にしています。しかし、利用できる環境が整ったとしても、前項のとおり国内で必要な燃料量を確保できるかどうかは課題となることが予想されます。ENEOSやコスモ石油、出光興産といった大手企業が生産計画を進めていますが、具体的なスケジュールではコスモ石油が2025年に生産を開始予定です。

その中で、航空会社側も動きを見せ始めました。日本航空(JAL)や全日本空輸(ANA)は「ACT FOR SKY」や「Fry to Fly Project」といった団体を通じて、持続可能な燃料の普及を推進しています。東京でも政策的な支援が強化されており、事業系廃食用油を国内で資源循環させる取り組みが進んでいます。

国内資源を活用することにこそ意義があるというのが同空港の考えです。国内で発生する廃食用油を利用して、地産地消の形で燃料を作ることが望まれています。これにより、海外に廃食用油を輸出し再加工されたものを輸入するという非効率なサイクルを回避できます。中部国際空港としても、地域全体で資源を循環させる取り組みを実践し、このモデルを他地域にも普及させたいと考えています。

地域との関わりとSDGs

ここまでの取り組みを通して、中部国際空港はSDGsのゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」9「産業と技術革新の基盤をつくろう」12「つくる責任 つかう責任」13「気候変動に具体的な対策を」17「パートナーシップで目標を達成しよう」の達成に焦点を当てています。

具体的には、家庭から排出家庭から出る廃食用油を資源循環のために回収する仕組みを通じて、持続可能な地域社会の構築に貢献しています。

自治体や地域との連携

同空港では、廃食用油を効率的に回収するため、自治体と協力しながら仕組みを整えています。これにより、持続可能な空港運営のモデルを構築し、「選ばれ続ける」空港を目指しています。

具体的には、家庭から排出される廃食用油を中心にアプローチしています。家庭から排出される廃食用油の多くは現状廃棄されているため、それを資源として循環させる方針です。企業からの廃食用油は既存の回収ルートが整備されていますが、家庭の廃食用油は回収の仕組みが未整備である場合が多く、自治体の協力が重要となっています。回収方法については自治体ごとのカラーがあります。「エコステーション」に持ち込む形を取る自治体もあれば、家庭から出る廃棄物と一緒にペットボトルなどに入れて出してもらう形もあります。

中には役場の前にドラム缶を設置して回収するなど、スモールスタートで始めている自治体もあります。京都では廃食油の回収が進んでおり、自治体全体の取り組みとして模範的です。

これまで廃食用油は基本的に餌の原料に使われたり、海外に輸出されたりしていました。しかし、SAFの原料として国内で活用することができれば、資源の有効利用が一層進みます。全量の確保は難しいものの、回収量を増やすことでSAFの生産量を確保する仕組みを整えています。

リオ五輪の際、ブラジルの飛行機がサトウキビ由来の燃料で飛んだという実績があり、これが日本でも注目されました。当時、安倍首相が「東京五輪では国産のSAFを使用するべき」と発案したのがこのSAF事業の国内での出発点です。結果として東京五輪で一度は飛行しましたが、日本国内での認知度向上には課題が残っています。

日本の真ん中、セントレアから立つ

インタビューの中で、中部国際空港は「選ばれる空港」を目指すというキーワードがありました。開港当初からのブランドポリシーが太い芯となり、それを歴代の経営陣や従業員がしっかりと守ってきた結果だと、空港の歴史を振り返ります。

担当者は、空港のこれからをこのように語ってくれました。 「当空港が位置する愛知県では、副知事が塾長を務めている『あいち環境塾』の取り組みをはじめとし、地域全体で環境への意識向上の土壌があります。その玄関口となる空港として、地域と連携しながら持続可能な社会の実現に向け貢献することで、セントレアが『選ばれる空港』であり続けるため努力していく所存です。」

・中部国際空港における温室効果ガスの総排出量(2019年度)

・東浦町との協定による廃食用油を通じた国産SAF資源循環イメージ

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています