ゆがふ製糖株式会社様

- 所在地沖縄県うるま市川田

- 従業員数72名

本レポートでは、ゆがふ製糖株式会社さまにインタビューを行い、沖縄本島におけるサトウキビ生産の様子や、製糖業の具体的な事業内容についてお話をうかがいました。

また、栽培や収穫の現状に加え、製糖産業が持つ課題、そしてエネルギー資源としての新たな可能性についても意見をお聞きしました。

企業紹介

企業概要

| 企業名 | ゆがふ製糖株式会社 |

|---|---|

| 所在地 | 沖縄県うるま市川田 |

| 従業員数 | 72名(契約社員、再雇用社員含む) |

| 創業年 | 設立:1993年(平成5年) 合併:2015年(平成27年)球陽製糖㈱と翔南製糖㈱が合併し社名を“ゆがふ製糖”に変更 創立:1951年(昭和26年)琉球製糖㈱として創立 |

| 資本金 | 1億5千万円 |

| 株主 | 新中糖産業株式会社、株式会社りゅうとう、金秀興産株式会社、北部製糖株式会社、JAおきなわ |

事業概況

同社は、『サトウキビは沖縄の宝。沖縄の原風景といわれる「サトウキビ畑が広がる風景」を心に描き、地場産業たる製糖業で、地域経済に貢献する』を経営理念して掲げ、沖縄県本島で生産されるサトウキビの集積・製糖・輸送などを一元的に担う、製糖事業社(サトウキビを原料とする原料糖(=甘しゃ分蜜糖)の製造)です。

同社の原料受入区域は、沖縄本島全域をカバーしており、26市町村、生産農家戸数は4,289名、農業生産法人数は29社、稼働ハーベスター数113台となっています。

本島全域から原料を搬入するため搬入量は、97,907,103Kg(前年対比▲19,947t)産糖量:11,617,910㎏(前年対比▲2,598t)となっています。

ゆがふ製糖の歴史と製糖業の現状、経済波及効果、課題

当社の歴史

戦後間もない1951年(昭和26年)、同社の前身である琉球製糖㈱が創立されたことを契機に、沖縄本島の製糖業は本格的に始まります。1959年、北部製糖㈱(今帰仁工場)、琉球農連(現JAおきなわ)具志川工場が建設されました。

1965年、輸入に係る砂糖の価格調整その他砂糖の価格の異常な変動を防止するための措置や、国内産糖及び国内産ぶどう糖の価格を支持するのに必要な措置等を定め、砂糖の価格の安定を図るとともに国内産糖及び国内産ぶどう糖に係る関連産業の健全な発展を促進するための法律である「砂糖の価格安定等に関する法律」(糖安法)が公布されました。

しかし、1972年沖縄日本復帰の前年1971年に1ドル=360円の為替の固定相場制から変動相場制に移行され、円高ドル安が急速に進行し輸入品の価格が低下するなかで砂糖も厳しい価格競争にさらされました。競争力を高めるために、同社は、1951年から2024年まで70数年間の間に、沖縄本島にある製糖会社の協調操業や統合が進め、2015年球陽製糖㈱と翔南製糖㈱が合併し、社名を「ゆがふ製糖」に変更しました。これが現在のゆがふ製糖㈱です。

沖縄本島のサトウキビの現状

サトウキビの、栽培面積、生産者数、そして生産量ともに減少傾向が続いています。

栽培面積については、令和4年は2,442ha、令和5年は前年比120ha減少し、2,319haとなりました。令和6年はさらに80haの減少が見込まれております。

生産者数についても同様に、沖縄本島での生産農家数は、約4,300名(農業法人29社)で、昭和40年前半から、減少傾向が続いています。

サトウキビの生産量については、令和4年は、11.7万tを超える生産量がありました。

しかし令和5年には生産量は前年対比2万tの減少となり9.8万tまで減少しました。今年度の生産量は、気象条件等に恵まれ約10.2万tの見通しです。

製糖事業が及ぼす経済波及効果

製糖事業は、例年12月から約90日間、製糖工場は本格稼働をします。沖縄本島全土から1日当たりの工場へのサトウキビ原料搬入量は約1,300~1,500トン、車両延べ台数は約200~240台、関係者も含めて製糖期間中は300名を超える人が操業に関わり、サトウキビ製糖の経済波及効果は、約4.3倍と試算されています。

製糖製造工程と副産物

製糖の製造工程は、次の10の工程からなります。

- サトウキビの搬入・計量

- 品質検査

- 原料の工場への投入

- 原料の細断

- 細断したものの圧搾と清浄汁の取り出し

- 清掃工程

- 清浄汁の濃縮・結晶工程

- 結晶と蜜の分離

- 原料糖完成

- 原料糖の出荷

副産物については、製造過程で主に4つの副産物が発生します。副産物は、すべて再利用され、サトウキビ栽培では循環型農業が確立されています。

1つ目の副産物は、3から4の工程で発生する「トラッシュ」と呼ばれる原料にならない葉や根などの部分は堆肥として畑に戻されます。

2つ目の副産物は、5の工程で発生する「バガス」とよばれるサトウキビから砂糖を搾り取った後に残る茎や葉などの繊維質の搾りかすです。9割を工場のボイラー用の燃料として使用し、残り1割は堆肥として生まれ変わります。

3つ目の副産物は、6の工程で発生する「フィルターケーキ」と呼ばれる沈殿物です。全てのサトウキビ農家に引き取られ、畑の肥料として活用されます。

4つ目の副産物は、8から9の工程で発生する「糖蜜」とよばれる糖分を含む茶褐色の粘着質の液体です。

糖蜜と呼ばれますが、エグみや苦味があり美味しくないそうです。これは県内外の工場に送られ、工業用アルコールや農業用資材に利用されます。

同社の抱える課題

同社は、マクロベースでは、国内全体での砂糖消費量の減少、ミクロベースでは、地域内のサトウキビ生産者の減少、日々の燃料費の高騰、老朽化した工場の稼働経費の増加などの課題を抱えています。

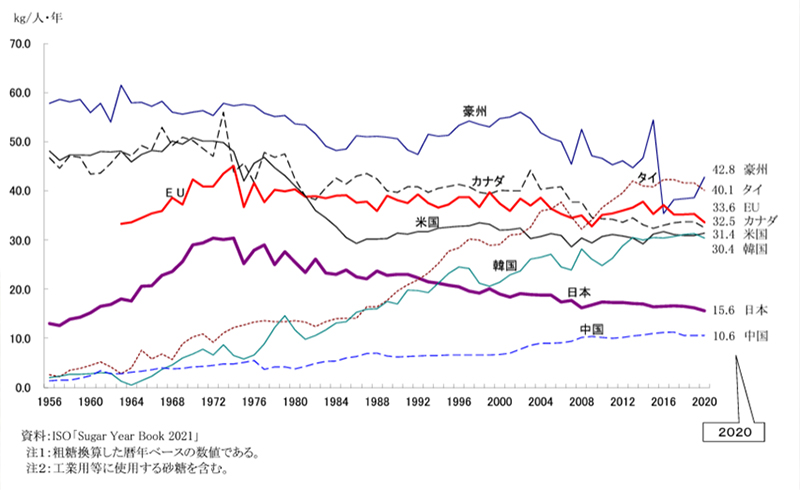

砂糖の消費量の減少については、健康志向の高まりから、日本国内の砂糖の1人あたりの消費量は減少傾向が続いています。

サトウキビ農家数の減少については、手刈り収穫から機械収穫への移行等により、労働時間は減少傾向、生産費の中の労働費が大きく減少することで、生産の効率化が図られていますが、まだ新規参入者にとっては、魅力が乏しい作物と見られており、担い手不足の状況が続いています。担い手不足による生産量の減少傾向も続いています。

工場稼働経費については、工場の老朽化に伴う施設更新や働き方改革に伴う人件費、運搬費等の製造に関する経費は上昇しています。

SDGs等の未来に向けた取組

「サトウキビは沖縄の宝」

サトウキビを沖縄の宝と考え、絶やさないようにして未来永劫残して行きたいという強い想いを抱きながら事業を行っています。また、サトウキビ栽培に関わる職員も複数在籍する同社において、「サトウキビは沖縄の宝」と捉えることは、製糖を通じて沖縄の宝であるサトウキビから原料糖製造に貢献できていると感じることができるため、職員のモチベーションアップにも繋がっています。

見せる工場を意識した工場設備の更新

地域の経済にも波及効果がみこめる工場の更新計画を検討しています。現在は、積極的に工場を観光客等へ解放はしていませんが、今後は、沖縄に多数訪れる観光客を対象とし観光業界とも連携し、「見せる糖業」への取り組みを考えています。

観光事業とのコラボによるSDGsへの取組の発信

これまで同社は、工場に地域の学生を研修として受け入れてきました。今後は、観光客の製糖工場訪問など、地域の観光コースの一つとして取り上げていくことも検討しています。サトウキビが、どのような工程を経て、収穫から商品に変わり、消費者の口にはいるかを、SDGsの視点も踏まえて発信することで、消費拡大に繋げていきたいと考えています。

持続可能なサトウキビ栽培の確立

持続的な農業経営が可能となるように、サトウキビ栽培農家が儲かる仕組みを提供し、後継者・新規参入者がサトウキビ栽培は魅力がある仕事と認識してもらえるようにしていきたいと考えています。今後、同社は工場設備の更新等により、集中制御化や自動化設備の導入等により製造コストの低減を実現し、より農家の手取りが増えるような体制の構築に取り組んでいきたいと考えています。

SAFへの可能性

担当者様からは、製糖会社の使命は、サトウキビから原料糖をつくること。原料糖製造のための工場の稼働は、多くの方の支援に支えられ成り立っており、気候変動対応としてエネルギー産業からサトウキビ由来の原料に注目が集まっていることは聞いているが、工場の安定稼働が求められており、社会全体の動向を踏まえつつ、継続的な収益元となるか、地域経済に継続的に波及効果をもたらすか、など複数の観点から慎重に検討を続けるとの話でした。

また、過去、行政主導で進められたプロジェクトが途中で自然消滅し、それまでにかけた労力・費用など収益見通しが立たないプロジェクトに取り組むことへの判断の難しさについても語ってくれました。

-

インタビュー風景:製糖業の可能性について熱い議論を交わす -

計量所:沖縄本島全域からのサトウキビを計測所 -

原料ヤード:効率的にさばけるよう工場前の広い面積を確保

-

理念:遠くからでも見える煙突にかかれた「さとうきびは沖縄の宝」 -

従業員が財産:大きく書かれた「安全第一」 -

・サトウキビ搾汁の不純物沈殿並びに濃縮設備

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています