DM三井製糖株式会社様

環境問題やエネルギー危機への対応が求められる中、食品業界においても持続可能性が大きなテーマとなっています。砂糖業界では、健康志向や市場変化への対応が課題となる一方、新たな価値創造が期待されています。

本レポートでは、DM三井製糖株式会社(以下、DM三井製糖)の企業概要や事業内容を整理し、経営企画部長の下村様にお話を伺いながら、業界全体の課題と同社の取り組みを掘り下げます。

また、SDGsへの貢献や東京大学との共同研究による技術革新、さらに将来的なサトウキビの活用可能性についても検討します。

企業紹介

企業概要

DM三井製糖は、DM三井製糖ホールディングス株式会社の中核事業会社として三井製糖株式会社と大日本明治製糖株式会社の合併により誕生しました。同社の経営理念「姿かたちを変えながら一生に寄り添い、幸せの時を広げる。」は、さまざまな層の社員が参画したタスクフォースから生み出されました。

この経営理念のもと、創業は明治時代にまで遡る長い歴史や知見を活かしながら砂糖業界のリーディングカンパニーとして成長を続けています。同社は、砂糖事業を基盤に新たな分野への挑戦を進め、国内外の幅広いネットワークを活用した事業展開を特徴としています。

事業概要

DM三井製糖の事業は、砂糖の製造・販売を中心に展開されています。2024年3月期は売上高 1,708億円、経常利益98億円を計上。同社は国内外に自社、関係会社からなる複数の製糖工場を保有し、特に大都市圏における安定供給体制を構築しています。

また、近年では「ライフ・エナジー事業」を成長領域の一翼と位置づけ、若年層からシニア層までそれぞれの世代に合った形で商品とサービスを提供する“Nutrition By Life Stage”を実現するべく活動を展開しています。

DM三井製糖の事業詳細と今後の展望

精製糖メーカーの業界再編の歴史

砂糖業界は、人口減少や甘味需要の多様化に伴い、国内市場が徐々に縮小しています。このような厳しい事業環境の中、業界内では効率化と競争力強化を目的とした企業合併が繰り返されてきました。

前述の通り、DM三井製糖も、この再編の歴史の中で生まれた企業であり、DM三井製糖の誕生により、国内外での生産・物流・販売体制が再構築され、効率的な事業運営が可能となっています。

また、業界全体でも再編の動きが続いています。たとえば、日新製糖と伊藤忠製糖の経営統合や、塩水港精糖と大東製糖の業務提携など、規模の拡大と効率化を図る動きが加速しています。

こうした背景のもと、DM三井製糖は「国内砂糖事業の強靭化」を中期経営計画の柱の一つに掲げています。生産体制の最適化や和田製糖株式会社との業務提携などを通じて、砂糖業界トップメーカーとしての地位をより強固にし、持続可能な成長を目指しています。

DM三井製糖の事業詳細

砂糖事業

国内外で精製糖やビート糖の製造・販売を行い、業務用および家庭用市場に幅広く対応しています。国内ではグループ会社も含めて北海道から沖縄まで製糖工場を持ち、安定供給体制を構築しています。

また、海外ではタイ、シンガポール、中国、ベトナムや中東などを拠点とした事業を強化しており、現地市場の需要に応える製品ラインナップを提供しています。

ライフ・エナジー事業

人口の高齢化に伴い、「シニア・ニュートリション(栄養)」や「スポーツ・ニュートリション」にフォーカスし、研究開発を強化しています。糖の機能性だけではなく、糖とタンパク質の組み合わせに関する研究開発を行うことで、フレイル(虚弱)の予防や健康を支える食品・サービスを提供し、多様なライフステージに対応することを目指しています。

また、栄養療法食品や機能性食品の開発を推進し、人々の健康寿命延伸に貢献することを企業の重要なミッションと位置付けています。

不動産事業

グループが所有する土地・建物を活用した賃貸事業を展開しています。物流拠点としての機能を強化するほか、地域社会の発展に貢献する事業を推進しています。これにより、グループ全体の収益基盤を支えています。

今後の展望

DM三井製糖ホールディングスの中期経営計画では、5つのグループ戦略を掲げ、ここでは中でも、ライフ・エナジー事業、研究開発の戦略に関連するトピックを紹介します。

ライフ・エナジー事業の成長

砂糖事業に次ぐ第二の柱として、ライフ・エナジー事業を育てようとしています。砂糖事業の売上が9割弱を占める現在から、砂糖と両輪となれるような事業規模への成長を目指しています。

DM三井製糖の事業開発部を核として、ライフ・エナジー事業に関係するグループ4社(ニュートリー㈱、㈱タイショーテクノス、北海道糖業㈱、㈱YOUR MEAL)と連携した新規事業開拓、マーケティングに取組んでおります。パラチノースなどの機能性素材、ゲル化剤などの食品添加物、病者向けの栄養療法食品に加え、グループシナジーを活用し、ライフスタイルの変化や個々のライフステージに適応した製品の販売を目指しており、例えば、フレイル予防につながるアクティブシニア向けの食品販売により新しい市場を切り開こうとしています。

グループ研究開発力の集積・強化

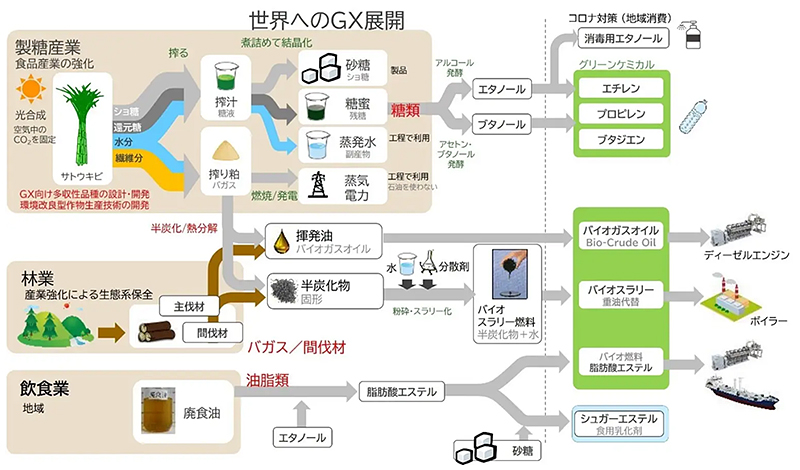

DM三井グループ研究所を核として、ライフ・エナジー関連グループ各社と連携した研究開発、新商品開発に取組んでおります。持続可能性に関する研究としては、DM三井製糖グループのバイオマス資源の活用を目的に、東京大学が主導する「共創の場支援プログラム(COI-NEXT)」に参画し、農業と工業を融合させたGX技術の開発に取り組んでいます。

本研究開発では、CO2固定能力の高い高収量サトウキビを活用し、人口増加による食料増産の必要性への対応と、製糖副産物を利用したバイオ燃料やグリーンケミカル製造をし、カーボンニュートラルの社会実現を目指しています。また、サトウキビの搾りかす(バガス)を原料とした有価物製造について事業化を目指しているセルローシック・バイオマス・テクノロジー社にて、有価物の一つである抗酸化作用の強いポリフェノールに着目し、機能性素材としての商品展開を行うことで、循環型社会の実現に貢献しようとしています。

サステナビリティ経営への取り組み

DM三井製糖では、サステナビリティ推進室が常設組織として設置され、原則社内公募制で集まった高い問題意識と熱い想いを持ったメンバーが活動を展開しています。5つの「寄り添い」で持続可能な社会の実現を目指すことをサステナビリティの基本方針としています。5つの「寄り添い」の中から、「地域社会に寄り添う」を取り上げ紹介します。

地域社会に寄り添う

地域に根ざした「食」に関する取り組みや、産業の振興をとおして、地域社会の維持・発展に貢献し、SDGsのゴール「9産業と技術革新の基盤を作ろう」「11住み続けられるまちづくりを」の達成に寄与します。

石垣島サトウキビ生産体験研修

グループ会社である石垣島製糖の協力のもと、サトウキビの苗の植え付けや収穫作業の実体験の研修を実施し、農業や地域文化への理解を深める貴重な機会となっています。

地域社会への参加型活動

地域産業である製糖業の理解促進を目的に、地域の学校への出張授業を定期的に実施し、砂糖の製造過程や農業体験を提供しています。また、全国各地の和菓子店の振興を目的とした「和菓子縁日」を本社ビル前で定期的に開催、加えて本社周辺地域の清掃活動「芝地区クリーンキャンペーン」に参加し、地域環境美化の推進に努めています。

「地域社会に寄り添う」取り組みを推進し、沖縄・奄美の離島を含めた地域社会の持続可能な成長に微力ながら貢献することは、大きな意味で国防の観点を含めた日本の国力強化にも繋がるのではないか、というお話を下村様から伺いました。

SAFへのサトウキビ活用、そして未来へ

最後に、DM三井製糖でSAFへのサトウキビ活用について下村様に伺いました。

社内でSAFに関する具体的な事業の話題が上がることは少ないが、国による検討の動きなども踏まえ、DM三井グループ全体として周辺事業も含めて対応を検討する段階に来ている。個人的には砂糖原料の一部がSAFに流れた時の砂糖の国際市場価格等の影響がどのようになるかは気になる点である。

一方で、SAF製造を契機に新しい生産技術開発がなされ、砂糖原料の製造コストが下がることであればそれは当社にとっても、消費者にとっても喜ばしいことだと思います、と下村様はお話しされました。

国内でSAFの自給体制を構築できることは、安全保障面の観点から非常に重要であり、糖価調整制度に習い、SAF化調整金制度を創設し、原料の融通に障害が少なくなるような環境整備が必要ではないでしょうか。

-

パラチノース

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています