株式会社宮崎商店様

- 所在地東京都江東区

- 従業員数20名

企業紹介

企業概要

| 企業名 | 株式会社宮崎商店 |

|---|---|

| 所在地 | 〒136-0074 東京都江東区東砂6-3-19 |

| 電話番号 | 03-3644-3164 |

| 資本金 | 24,000千円 |

| 従業員数 | 20名 |

| 主業 従業 | 砂糖精製業 |

| 創業 | 大正7年 |

| 設立 | 昭和28年12月 |

| 得意先 | 明治フードマテリア、関東砂糖、大和産業、ウェルネオシュガー、白熊商事 |

| 系列代表者 | 宮崎 文幸氏 |

事業内容

1.品質にこだわり、100年以上愛される老舗

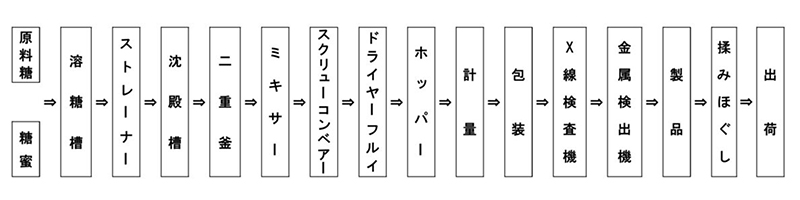

大正7年に創業し、東京都江東区に本社と工場を構える株式会社 宮崎商店。サトウキビから採れた原料糖と糖蜜を使い、大釜で煮詰めて攪拌しながら自然に乾燥させる昔ながらの製法で、ミネラルなどを豊富に含む含蜜糖を製造する製糖メーカーです。

専務取締役を務める宮崎邦紘さんは、宮崎商店の強みは第一に品質であると語ります。

「味、香り、そして色の濃さ。これらを創業時から追求してきました。他社の製品と比べて少し値が張ることもありますが、それでもお取引先様から選んでいただける含蜜糖を作り続けています」

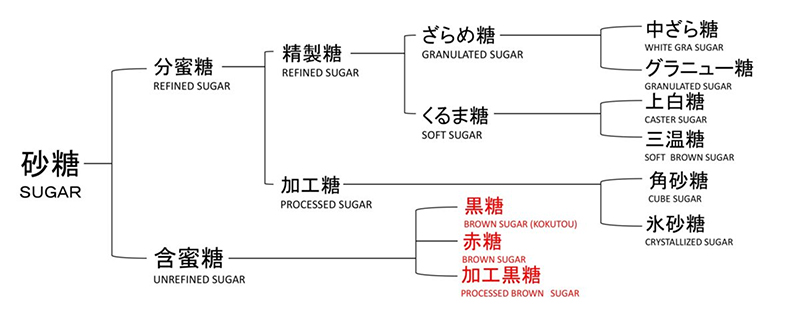

含蜜糖とは、原糖に糖蜜を加えて作られる砂糖のことを指します。独自のレシピで調合し、他社に比べて濃い黒色の含蜜糖を製造。この黒さによって、かりんとうや麩菓子、和菓子などの色付けをする際に余分な添加量を入れる必要がなくなります。そのため、菓子メーカーからは「製造工程の負担を減らしながら体に優しい食品が作れる」と高い評価を受けているのです。

2.会社一丸となって、進化し続ける

宮崎商店で使用する原料糖はタイから仕入れ、糖蜜は主に国内の製糖メーカーから調達しています。含蜜糖製造にあたり、工程はマニュアルによって定められていますが、色の濃さを一定にするために、毎回職人が目利きして窯の温度や火入れの時間を調節しています。

原料は植物から抽出されるため、一定の品質はクリアしているものの、どうしても色や味、香りに違いがでてしまいます。それらを職人の確かな技術によって組み合わせ、毎回同じ品質の含蜜糖を製造するのが、宮崎商店の技術力なのです。

邦紘さんは数年前まで都内の銀行に勤めており、八重洲周辺で100社以上もの法人顧客を担当していました。対して邦紘さんの父にあたる3代目代表取締役社長 文幸さんは、大学卒業後から現在に至るまで製造業一筋で腕を磨き続けてきました。

業務の中で視点の違いを感じることも、しばしばあります。「それでも、より良い含蜜糖をお届けして会社を強くし続けたいという想いは同じ」と邦紘さん。

長年磨いた技術と、築き上げた信頼。これらを守りながらも異業種で培った視点を取り入れることで、宮崎商店は日々進化を遂げています。

ニュース

1.高品質と安全性の証明となるJFSを取得

JFSはJapan Food Safety Standards(日本発食品安全管理規格)の通称であり、一般財団法人食品安全マネジメント協会(JFSM)が開発・運営する、食品の安全管理の取り組みを認証する規格です。

宮崎商店ではこれまで、JFSなどの食品規格を取得していませんでした。邦紘さんは入社後、業務に取り組む中で「規格の取得が今後、業界で生き残っていくためのカギになる」と痛感したといいます。

異物混入や衛生管理の不備などたった一回のミスが命取りになってしまう、高い品質を求められ続けるのが食品業界。小売店などの取引先が、規格を取得して高品質をクリアしているメーカーに仕入れ先を絞るのは当然のリスクヘッジです。「規格を取得していなければ、交渉の機会すら失ってしまう」。そう考えた邦紘さんは、JFSの取得を決意します。

クリアするためには、職員の理解を得て厳密な品質管理のためのシステム導入や認証機関の監査を受ける必要がありました。

「費用が嵩んでしまうため、コンサルタントの手を借りずに私が中心となって、準備を進めていきました」

施設の周辺〜敷地内の管理から、職員の衛生及び健康管理など、基準に沿って現場の状態を整えていきました。そうして2023年、宮崎商店はJFSを取得することができたのです。

これまで以上に、職員の衛生管理意識も高まり、JFSの基準に沿って厳密な品質管理が行われています。

2.Costco全店舗に「ふるさ糖」納品

宮崎商店は2024年から、家庭用の粗製三温糖「ふるさ糖」をCostco全店に納品しています。

沖縄にCostcoが出店した当初、地元の特産品である黒糖が店頭に並ぶこととなりました。

既存商品の白砂糖に加えて黒糖の取り扱いが始まったことで「ブラウンシュガーも取り扱ってほしい」というご要望の声が上がりました。こうした背景の中、Costcoは全国的にブラウンシュガーの取り扱いを開始することを決定し、宮崎商店もこれに応じて名乗りを上げました。そして専用パッケージの「ふるさ糖」が全国のCostco店舗に並ぶこととなったのです。

商社の協力もあり、現在では全国的に在庫の回転数も着実に向上しています。「品質と安全性の証明となるJFSを取得していなければ、納品することはできなかった」と邦紘さん。

これまで小売店に卸していなかった宮崎商店が、BtoCの可能性を広げる大きな一歩となりました。

SDGsへの取り組み

1.製造業と地域の子供を繋ぐ社会科見学

「私が子供の頃から、社会科見学の授業の一貫で地域の小学生が工場見学に来てくれています」

2024年も、小学校2年生の児童約120人を受け入れ。工場を間近で見学し、スライドショー形式で製造工程を学んでいただきました。子供達は砂糖が積まれている倉庫に興味津々で、フォークリフトで砂糖袋を持ち上げる実演に歓声をあげていました。

宮崎商店は地域に根付いた企業として、製造業と小学校を結び、子供達が楽しみながら学ベる機会を提供し続けているのです。

2.誰もが公平で、働きやすい職場

昔ながらの製造業の現場では、古い体質が改善されずサービス残業が当たり前になっているなどの状況もしばしば耳にします。宮崎商店では、企業としての“当たり前の基準”をきちんとクリアし、職員が公平に評価される働きやすい環境を目指して、日々アップデートを続けています。

「私が入社した時は、役員層が現場を評価する制度がありました。しかし役員がずっと現場にいられるわけではないため、360度評価を導入。それにより精度の高い人事評価ができるようになりました。社長と話し合いを重ねて改革を進め、“頑張った人がきちんと評価される体制”を築くことができました」

宮崎商店では、11月〜1月の繁忙期を除けば月の残業は1時間程度。さらに製造業の中でも給与水準が比較的高く、有給の取りやすさにも定評があります。「締めるところは締めながらも穏やかで、長く働ける環境」と邦紘さん。定着率も高く、20代〜幅広い世代が活躍しています。2024年には3名の新規採用も行いました。

課題、現在取り組んでいること

1.作り手と消費量の減少

人材不足により、サトウキビ農家の担い手は全国的に減少しています。また、ダイエット志向の若者が増加している影響で代用品である人工甘味料の需要が高まり、国内の砂糖の消費量は減少傾向にあります。そのような状況の中でも、宮崎商店は前を向き続けています。

「現在Costcoに卸している製品をはじめ、需要のある場所にきちんと高品質の製品を届ける。その姿勢をこれからも大切にしていきたいと思っています」と、邦紘さんは力強く語りました。

2.品質重視のお客様に向けて、BtoCを強化

含蜜糖、玉砂糖など複数の種類の砂糖を取り扱っている宮崎商店。しかしそれらの違いについて、一般的な認知度は高くありません。「今後10年程をかけて、ブランド力を上げて自社商品の認知拡大と売上アップを目指したい」と邦紘さん。物価高騰のあおりを受けているものの、品質重視のお客様にきちんと提供できるよう、今後も宮崎商店ではBtoC向けの宣伝を強化していきます。

3.宣伝広報に力を入れ、ファンを増やす

「アクセス数が着実に増加しており、励みになっています」

BtoC強化の一貫で、宮崎商店では公式Instagramやネット記事の運用に力をいれています。

「『すき焼きに玉砂糖を使うと美味しい』というような家庭向けの内容をSNSやネット記事で広めることで、弊社に親しみを持っていただき、ファンの方を増やしていきたいと考えています」

さらに邦紘さんが主導し、ランディングページを刷新。インフルエンサーを起用したPR投稿からランディングページに流入を狙い、徐々にアクセス数も増加しています。

これまでの職員だと手が回らなかったところに、異業種の経験を経て入社した邦紘さんが変革をもたらしています。「これまでの経験を活かしながら、職員と力を合わせて宮崎商店を強くしていきたいと思っています。これからも目の前のお客様を大切に、一つひとつできることに取り組んでいきます」と、笑顔を見せてくれました。

サトウキビのSAF利用について

持続可能な航空燃料(SAF)としてサトウキビを利用することについて、邦紘さんは「賛成」と話します。

「ここ数年沖縄では、気候変動により台風の軌道が変化し、さらに地球温暖化の気温上昇が原因でサトウキビの収穫量が増加しています。それに伴ってサトウキビを原料とする黒糖の産糖量も増え、消費量を上回る事態が発生しているんです」

全国で年間約7万トンの消費量に対し、近年では約8万トンが収穫されている現状があります。農家だけでなく、値下げしなければ捌けない状況に商社も課題を抱えているといいます。

宮崎商店が仕入れる黒糖も、少し古いロットが届いてしまうことも。

「現状は問題ありませんが、今後、消費が追い付かなくなり、黒糖の品質が下がるリスクを考えるとSAFとして活用するべき」と邦紘さん。

「人口減少している日本で、今後食用としての消費量が大幅に上がることはない。それならば、人々にとってより快適な生活や未来のためになる活用が望ましい」と、真剣な眼差しで語りました。

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています