日本トランスオーシャン航空株式会社(JTA)様

- 所在地沖縄県那覇市

- 従業員数942名

日本トランスオーシャン航空株式会社(JTA)は、沖縄を基盤に地域密着型の航空事業を展開してきました。

同社は、JALグループの一員として、離島ネットワークの維持や観光産業の支援を通じ、地域経済の発展に寄与してきた歴史があります。

本レポートでは、JTAの安全運航や持続可能な社会の実現を目指す取り組みに焦点を当てるとともに、地元資源を活かしたエネルギー活用や地域の課題解決への展望を探ります。

企業紹介

企業概要

| 企業名 | 日本トランスオーシャン航空株式会社(JTA) |

|---|---|

| 所在地 | 沖縄県那覇市 |

| 従業員数 | 942名(※2024年3月31日時点) |

| 事業方針 | JALグループの掲げる『JALフィロソフィ』(行動指針)に基づき、全社員の物心両面の幸福を追求することを通し、顧客への最高のサービスの提供、ならびに社会の進歩発展への貢献を目指す |

事業概要

日本トランスオーシャン航空(以下、JTA)は、1967年に設立された航空会社で、日本航空(JAL)グループに属しています。

創立当初は南西航空として設立され、沖縄県内の離島と那覇を結ぶ路線を主に運航していました。1978年にジェット機を導入し、1980年代には本土と沖縄を結ぶ路線も開設しました。

沖縄の観光需要が増加する中、同社は離島と本土をつなぐ架け橋としての役割を果たしてきました。特に80年代から90年代にかけて、沖縄への観光客が40万人から300万人へと一気に増加した時代に事業を拡大し、国内線を中心とした運送だけではなく、現在は国際線の展開や、地元の課題解決にフォーカスした新たな事業展開を模索しています。

JALグループの経営理念に加えて、沖縄を基盤とした会社として、『助け合い』を意味する沖縄の方言“ゆいまーる”の精神を大切にしています。

沖縄周辺の航空事情

基本情報

現在沖縄と国内を結ぶJALグループの路線は、日本航空を含め10地点16路線あります。羽田、大阪、名古屋、福岡に加え、小松や岡山と那覇を結ぶ路線もあります。

また、羽田、中部、関西からは、石垣や宮古への直行便も運航しています。石垣や宮古をたずねた観光客を周辺の離島に運ぶ際は、日本航空、JTA、琉球エアコミューターなどのネットワークを活用しています。

JTA単体では14機のジェット機を保有し、年間約300万人の旅客輸送実績があります。パイロット、客室乗務員、整備士などを含め、約1000名の社員が沖縄周辺の航空運送を支えています。沖縄のJALグループ全体では、JTA、琉球エアコミューター、空港のハンドリングを担うJALスカイエアポート、システム系のJTAインフォコム、営業活動を行うJAL JTAセールスなどがあり、合計約2400名が在籍しています。

社会情勢の変化と対応

旅客運輸における近年の最も大きな変化はやはりコロナ禍によるでした。

コロナ禍はそれまで成長していた観光需要が激減し、沖縄全体が苦境に立たされました。そんな中でも最低限の移動需要に応えながら耐え忍びました。

この期間は非常に厳しいものでしたが、お客様の感謝のお言葉やコロナ禍で奔走されていた方々を目的地へ送り届けるという使命を改めて感じ、乗り越えることができたと、担当者は当時を振り返ります。

そんなコロナ禍を乗り越え、今では国内外を問わず、旅客数が復活してきました。

沖縄県内の離島ネットワークを展開している点で他社との大きな違いをもつ同社は、地域の特徴について「沖縄は本土とは異なる独自の文化を持ち、非常に興味深い地域。また、台湾や中国、東南アジアに近く、地理的な優位性もあり、可能性に満ちたエリアだ」と語ってくれました。他の航空会社には、離島を含む沖縄県内のネットワークを広く展開している例はありません。

欧米からの旅客は主に東京や大阪経由で乗り継いでこられます。

一方、中国、台湾、香港、韓国からは沖縄への直行便があり、直接の来訪も多いです。近年では数千人規模の大型クルーズ船が那覇や石垣、宮古を巡る新たな動きも見られます。

船旅のお客様は、ドラッグストアや家電量販店で大量に買い物をされることが多いです。リゾートだけでなく「いちばん近い日本」として、沖縄が魅力的な海外ショッピング先の観光地だと捉えられているようです。

地域性と安全性という強み

本項では、多くの独自性を持つJTAの強みを、「地域密着」「安全への取り組み」の観点から見ていきます。

強み1:地域との深いつながり

地元に根差して60年近く事業を続けてきたことで、地元企業として認知されている点や、沖縄の観光を支えてきた自負があることが同社の強みです。また、そういった土壌において、地元企業やコミュニティとのコネクションが今後もさまざまな機会として活かせる点にも可能性を感じます。

冒頭に今後の事業展開として「地元の課題解決」について挙がりました。

たとえば沖縄では公共交通機関が脆弱で、朝晩の渋滞が問題視されています。そういった交通インフラの課題に対して、航空会社としての知見を活かしたアプローチが検討されています。また、観光客はリゾートや買い物に集中する傾向がありますが、伝統文化や環境保全など、沖縄の魅力を今後どう提案していくかも検討が必要です。これまでの航空運送事業に加え、こういった新しい分野への挑戦が常に意識されています。

強み2:空の安全を守る高い意識

「安全」に対する取り組みは強みでもあり、何より航空業を担うものとして追及を続けねばならない至上命題でもあります。

航空輸送業を担う安全運航の責を全うするため、同社は全社員が一丸となった安全施策への取り組みを掲げています。絶対的な正解はない「安全」を目指すためには、なによりひとりひとりが一便一便を完遂する基本作業こそが重要という考えです。

注目すべき点として、同社には自社で完結できるフルパッケージの運航体制が整えられています。

たとえば、運航乗務員や客室乗務員の組織、空港でのハンドリング管理、飛行機の整備など、航空会社に必要な組織はすべて自社内に保有しています。これはLCCや新興航空会社がそれらを外部委託するケースとは異なり、完全に自分たちで管理・対応できる体制です。

加えて、日本航空グループの支援も受けながら、厳格な安全基準を守りつつ、一貫性のある運営を実現しています。

運航に関わる全部署を、そしてその体制づくりを自分たちの目と手がゆき届く形で担える環境が安全面での大きな強みであり、こだわりでもあります。全体としては、安全推進の専門組織が中心となり、安全に対する取り組みを進めています。

未来に繋がるフライトを

SDGsに関連した取り組み

JTAでは、エアラインとして特にCO2の削減の観点から、持続可能な社会の実現への貢献を目指します。

SDGsの個別ゴールとしては、7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、12「つくる責任、つかう責任」などをはじめとした複数のゴールの達成を目指します。本項では、飛行機を運行する上での多角的な取り組みについて触れていきます。

●地上車両のバイオディーゼル導入

那覇空港で、地上車両にバイオディーゼル燃料を使用する取り組みを開始しました。同様の取り組みを離島でも進めています。

●運航の工夫

飛行機運航時は、エンジンの出力を抑えるなど、効率の良い飛行をすることが使用燃料の削減に直結します。

そのため、以下のような取り組みがCO2 削減に繋がっています。

- できるだけ早く上昇し、巡航高度に到達する

- 降下する際は一定の割合で降下するようにし、できるだけ水平飛行の区間を少なくするスムーズな運航を採用

- フラップ(補助翼)や車輪など、空気抵抗を増加させる装置を下ろすタイミングをなるべく遅らせる

- 着陸滑走中の逆噴射(エンジンの出力を利用して減速する方法)を最小限に抑え、ブレーキを活用する など

運航において、安全面を守ると同時に、こういった細やかな工夫が意識されています。

●着陸後の工夫

滑走路への移動時にエンジンを片方だけ使用する。また、到着後のターミナル移動時も同様に片方のエンジンのみを使用する。

●新運航方式の導入

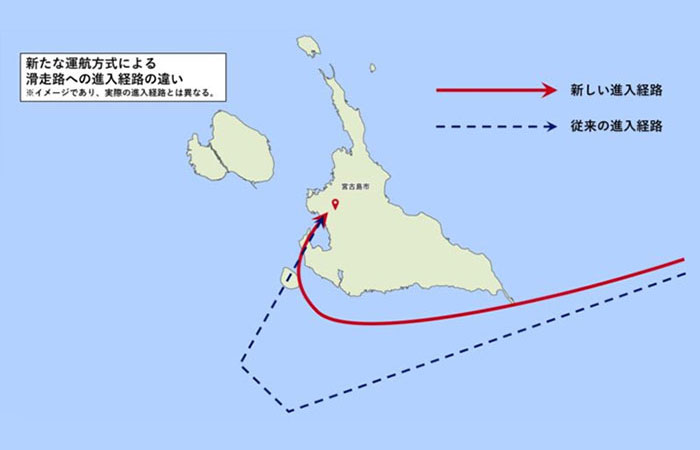

パイロットによる運航工夫のほか、これまでは地形や着陸方式の制限から選べなかった運行ルートが、GPSとコンピュータの連携で選択可能になりました。より効率的な経路が選べるようになり、JTAにおいては宮古・石垣の両空港への着陸時に新方式での進入を実施しています。

これらの細やかなCO2削減努力の積み重ねが、大きな結果に繋がっていることを確信し、今後も安全で快適なフライトが持続できるよう同社の取り組みは続いていきます。特定の部署に限らず、全社的に持続可能な社会の実現や環境貢献への意識が共有されています。

SAFに関する展望

現在注目の集まるSAF(持続可能な航空燃料:Sustainable aviation fuel)の利用については、1社単位での取り組みはまだこれからであるとしつつ、前述のCO2削減の取り組みと併せ、今後の考えをうかがいました。

現状、SAFを安定的に利用できる体制が整うまでには時間がかかります。しかし、その間はバイオ燃料や地域資源を活用した取り組みを進めることが検討されています。特に沖縄は車社会の地域であるため、脱炭素が大きな課題となります。その中で、地域資源を活かしたエネルギー活用の可能性を模索していきます。

具体的には、サトウキビを活用したエネルギーは地産地消の観点からも持続的な可能性があります。その実現には課題も多いですが、地域に根ざした企業であるからこそ、持続可能な社会の構築に貢献できる方法を模索し、必要な協力を惜しまない姿勢で臨みたいという考えがあります。

今後の展望

本稿で何度か触れられた「航空+地元の課題解決」という展望は、航空業にとどまらない、新しい挑戦をしていく組織を目指すということだと担当者は改めて今後の指針を語ってくださいました。

もちろん、10年先を見据えると、日本の人口減少や物価上昇、為替変動といった外的要因にも左右されることは想像に易いですが、こうした環境変化を乗り越え、安定した交通インフラを提供することが最大のミッションだと考えています。

日本国内の旅客者数が減少する中、海外からの旅客者数は国の後押しもあって増加が見込まれます。この変化に柔軟に対応しながら、10年後もその先も、安定的に事業を運営できる会社を目指しています。

そして、沖縄特有の地域資源や伝統文化、環境にフォーカスし、訪れるお客様にそれらを訴求していくことも重要です。

サトウキビをはじめとする地域資源を活用する取り組みについても、単なる経済活動としての価値以上に、地域を考えるヒントとしての意味を持つというのが同社の考えです。価格競争力のある安定供給が実現するまでにはまだ課題がある中でも、それを補う価値や意義を感じる事業です。

日本の地域資源を活用した環境に優しい社会づくりを目指し、これからも地域に根差しながら、持続可能な未来に向けて努力を重ねていきたいと思います。

出典:日本トランスオーシャン航空(株)ホームページの写真

次の世代のために一歩前へ進みましょう。

皆様からのご連絡をお待ちしています